Jean-Louis Cuvillier-Fleury (1774-1815)

Jean-Louis naquît le 6 août 1774 à Paris. Son père, qui était cordonnier, s’était déjà marié deux fois lorsqu’il épousa Elisabeth Saint-Rémy. De ses deux premiers mariages, cet émule de Barbe Bleue n’eut pas d’enfant. De son troisième mariage, il en aura trois, dont Jean-Louis.

Sa mère mourut alors que Jean-Louis n’avait que dix ans. Cela ne découragea pas son père qui se remaria alors pour la quatrième fois, avec Marie Angélique Bertaut qui lui donnera deux garçons.

Jean-Louis grandit donc au milieu d’une famille nombreuse : une sœur aînée, une sœur cadette et deux demi-frères. Nous ne savons rien sur son enfance et ses études, mais nous disposons d’un nombre important de documents sur sa vie d’adulte. Ils témoignent d’un parcours si étonnant qu’il pourrait permettre à Jean-Louis Cuvillier-Fleury de reprendre à son compte la réflexion de Napoléon : « Quel roman que ma vie » !

Jean-Louis, militaire

Nous sommes en juillet 1793. La terreur régnait sur Paris. Louis XVI venait d’être guillotiné, Marat assassiné dans sa baignoire, on décapitait à tour de bras et le couperet fonctionnait sans arrêt. Un décret décida la levée d’une armée de 300 000 hommes dans un Paris divisé en 48 sections révolutionnaires. Au milieu de cette tourmente, on retrouve Jean-Louis qui avait alors 19 ans et dont la sœur Elisabeth venait de se marier avec Simon Boyé. Jean-Louis s’enrôla dans la section de Popincourt. Il jura de défendre la patrie, les fidèles amis du peuple et de mourir à l’heure. Quel beau programme !

Huit jours après, on le retrouve volontaire au 1er bataillon de Paris : il partait pour l’armée des côtes de Cherbourg comme sergent-major de la compagnie et quartier-maître du bataillon. Son goût le portait vers les actions miliaires, mais sa hiérarchie le destina à des fonctions plus «administratives». En effet il fut requis par le général Sepher, commandant en chef de l’armée des Côtes de Cherboug, pour être employé au bureau de son état-major puis son secrétaire particulier. Il suivit ce général et marcha contre les « brigands de l’Ouest »…

Ce fût une drôle de guerre qui vaut la peine d’être racontée

Sepher, ancien Suisse de Saint-Eustache et tailleur de son état, était devenu général sans l’avoir vraiment désiré, selon son propre aveu. Il partit en campagne. Après être passé par Mantes, Evreux puis Lisieux, il entra dans Caen sans avoir eu à se battre. Parti de Paris général de brigade, il arriva général en chef des armées de l’Ouest en cette bonne ville de Normandie, sans s’être battu. Les promotions étaient rapides en ce temps-là !

Jean-Louis accompagna le général Sepher dans cette valeureuse campagne, il fut à ses côtés au « bivouac » de Caen. Bien campé sur son cheval, Sepher était bel homme, hâbleur et faisait grande impression, surtout aux femmes. Il s’installa avec sa « suite », donc avec Jean-Louis, dans un bel hôtel particulier ayant appartenu à de Launay, intendant de la généralité de Caen. Il avait pour mission d’empêcher le débarquement des Anglais qui ne montrèrent pas même le bout de leur nez. Mais les brigands de l’Ouest devenaient menaçants… Sepher, qui n’avait aucune envie de se battre, s’arrangea pour ne pas les affronter, si bien qu’il évita de peu une sanglante défaite. Cependant, en haut lieu, on prit conscience de son caractère si peu belliqueux et le Comité de Salut Public le destitua et le remplaça par Tilly.

Notre Jean-Louis se retrouva donc sous les ordres du général Tilly, ci-devant noble certes, mais homme de talent. Reconduit dans ses fonctions de secrétaire de l’état-major de l’armée des côtes de Cherbourg, Jean-Louis le suivit dans « toutes les affaires qui eurent lieu entre les armées de l’Ouest et celles des chouans et vendéens » et en particulier à la bataille du Mans .

Manque de chance, le général Tilly fut destitué comme ci-devant noble. Le général Vialle le remplaça et prit Jean-Louis comme secrétaire particulier.

Décidément Jean-Louis avait sur lui un mauvais sort puisque le général Vialle donna sa démission ! Le 8 mars 1795, il fut alors requis par le Comité de Salut Public « sans l’avoir demandé », disait-il, pour être « employé au cabinet historique et topographique militaire »… Ce fut la chance de sa vie ou peut-être sa malchance … En effet, c’est là qu’il rencontra Louis Bonaparte, frère du futur empereur.

Mais « ses emplois ne lui donnaient pas le grade auquel il avait droit et selon ses propres termes, il espérait « que le ministre réparera par cette grâce le tort que de nombreuses réquisitions lui avaient fait ». Il appuya sa demande en faisant état de « son zèle et de quelques connaissances, fruit d ‘une bonne éducation ».

Promu au grade de sous-lieutenant du régiment de chasseurs à cheval le 25 janvier 1796, il fut ensuite nommé lieutenant fin janvier 1797. Il avait 22 ans !

Huit jours passèrent et le voici… aide de camp sous les « ordres immédiats » du général de division Clarke (le futur duc de Feltre) qui était directeur du cabinet topographique du directoire exécutif.

Général Clarke, duc de Feltre

Sa carrière prit alors un tournant décisif.

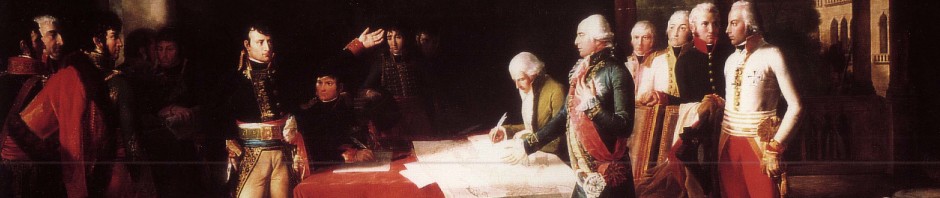

Clarke fut envoyé en mission secrète à l’armée d’Italie pour surveiller Napoléon Bonaparte qui se lia d’amitié avec lui. Clarke fut rappelé par Paris et tout naturellement, il laissa son aide de camp (notre Jean-Louis) sur place pour lui rendre compte des faits et gestes de Bonaparte. Jean-Louis était donc au côté de Bonaparte en avril 1797, au moment de la signature des préliminaires de Leoben. Ce serait lui qui tendra la plume à Bonaparte, sur le tableau de Leithière Guillon (musée du château de Versailles).

Pendant cette période, il rencontra à nouveau Louis Bonaparte, chef d’Etat Major de son frère Napoléon Bonaparte. Au château de Montebello, où résidait la famille Bonaparte, ce n’était que fêtes et agapes mais Louis Bonaparte n’y trouvait aucun goût : « il préférait s’entretenir avec le sous-chef de topographie Cuvilliers (sic) »

Le retour de Jean-Louis à la vie civile

Par une lettre du 29 juillet 1798, Jean-Louis demanda à être promu au grade de capitaine au 10e régiment des chasseurs à cheval. Il n’obtint pas satisfaction. Le 29 septembre de la même année, il offrit sa démission de lieutenant « pour s’occuper de ses parents septuagénaires », ce qui était un peu exagéré puisque son père n’avait que 64 ans.

Cependant il continua à travailler dans le cabinet de topographie et à suivre Napoléon dans certaines de ses batailles (comme l’écrit le roi de Hollande dans la demande de la Légion d’Honneur qu’il fit pour lui).

La période révolutionnaire terminée, les libertés des mœurs restaient. Son amie de coeur tomba enceinte. Elle s’appelait Suzanne Houdin. Il l’épousa le 10 ventôse de l’an VII (28 février 1799), à la mairie du 5e arrondissement de Paris.

. De ce mariage, il aura cinq enfants en 8 ans :

– Joséphine Laure, née en juin 1799 (notre ancêtre) à Paris,

– Victoire Odeïde (sic) née le 17 novembre 1800 à Paris,

– Alfred Auguste né le 18 mars 1802 à Paris,

– Louis né le 30 mars 1803 et décédé le 3 décembre 1820

– Louise Hortense née le 27 août 1807.

Louis Bonaparte

En 1800, on retrouve Jean-Louis chef du cabinet topographique du premier consul Napoléon Bonaparte. Il devint alors un véritable ami de Louis Bonaparte qui » se promène chaque jour au bras d’un de ses familiers, Cuviller ou Mésangere » comme l’écrit Frédéric Masson dans son ouvrage Napoléon et sa famille. Peu à peu ses liens avec Louis Bonaparte deviennaient plus étroits. Ils correspondaient beaucoup. Ainsi après l’attentat de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1802), Boucheporne écrivit à Louis Bonaparte » M. Fleury ne manquera de vous informer de toutes les circonstances qu’il connaît bien«

Jean-Louis à la cour de Hollande

En 1806, avec l’autorisation de l’Empereur, il partit à La Haye avec Louis Bonaparte qui était devenu roi de Hollande par la volonté de son frère. Il était son premier secrétaire et son ami intime. Il était très apprécié par le roi qui demanda pour lui à Napoléon la croix de la Légion d’Honneur « comme ayant servi longtemps S.M. l’Empereur. Il était à son service en Italie lors des premières campagnes, ensuite à Marengo et dernièrement à Austerlitz ». Apparemment cette demande ne fut pas honorée.

Palais Het-Loo

Le roi Louis et toute sa cour s’installèrent au Palais Het-Loo. Jean-Louis multiplia les démarches pour que sa femme et ses enfants ainsi que ses domestiques puissent loger avec lui au palais. Mais sa fonction l’obligeait à suivre le roi dans tous ses déplacements. Ainsi en août 1806, on le trouve à Mayence, près de Wiesbaden où le roi prenait les eaux. En novembre de la même année, il obtint enfin satisfaction pour le logement de sa famille.

En 1807, il fut nommé premier conseiller, puis un décret le promulgua chancelier avec un traitement trimestriel de 1000 florins auquel s’ajoutaient les 1500 florins d’indemnité. Il se plaçait ainsi parmi ceux qui avaient les traitements les plus élevés.

Louis Bonaparte continua à témoigner de l’intérêt qu’il portait à son ami en devenant le parrain de sa fille, Louise-Hortense, qui naquît à Paris en août 1807. Emilie de Beauharnais fut sa marraine !

Mais la vie n’était pas drôle à la cour de Hollande parce que le caractère du roi Louis devenait de plus en plus étrange. Par exemple, le roi destitua de ses fonctions Sénégra, le grand maître de Sa Maison, et chargea Cuvillier d’annoncer à son grand ami son malheur !

Des destitutions, il y en aura beaucoup et bientôt pour lui aussi les choses se gâtèrent . A. Garnier écrivait à ce sujet : « le roi Louis, revenu à Utrecht plus sombre maintenant qu’approche l’accouchement de la reine Hortense, semble douter du zèle de tous ceux qui le servent ; ceux qui lui sont le plus attachés évitent sa présence dans la crainte qu’en les apercevant, il ne lui prenne envie de les renvoyer ou de les changer de destination ». En effet, le roi reprit à Jean-Louis son poste de chancelier … pour le donner à un Hollandais. Néanmoins Jean-Louis resta son premier conseiller, avec le même traitement .

Tandis que peu à peu les Français qui travaillaient dans l’entourage immédiat du roi quittaient la cour et regagnaient la France, Jean-Louis lui resta fidèle malgré les perpétuelles brimades du souverain.

Les dernières années

Le roi Louis supportait de plus en plus mal les ingérences de Napoléon dans son gouvernement. Soudain il craqua et abdiqua le 1er juillet 1810. Puis il disparut. On peut imaginer l’inquiètude extrême de ses proches laissés loin de leur patrie dans une incertitude la plus complète. Ils apprirent plus tard, comme Napoléon qui s’inquiétait du sort de son frère, qu’il était parti s’exiler en Italie.

Jean-Louis Cuvillier-Fleury ne sortit pas indemne de ces péripéties. L’archi-chancelier Lebrun que l’empereur avait envoyé en Hollande lui signala alors que Jean-Louis était à Utrecht pour y prendre les eaux. Un peu plus tard, Lebrun donna encore des précisions à l’empereur. « Le malheureux Fleury est encore à Utrecht avec une femme et six enfants, la tête perdue et sans grands moyens d’existence ». Labarre de Raillicourt le confirme en disant dans son ouvrage « Fleury (sic), son secrétaire et très ancien ami, est tellement brimé par ses sarcasmes qu’il en perd la raison et mourra de désespoir «

Mourut-il en 1810 comme le disait le duc d’Aumale dans la préface de sa Correspondance avec Cuvillier-Fleury et Jules Clarétie dans son discours de réception à l’Académie Française ? A. Garnier affirme le contraire dans La cour de Hollande sous le règne de Louis Bonaparte.

C’est la deuxième version qui est la bonne, puisque j’ai retrouvé la preuve qu’il mourut le 7 février 1815 à Paris au numéro 3 de la rue de l’Echelle. Les obsèques se déroulèrent le lendemain à Saint Roch.

L’ex-roi Louis dut avoir des remords car il combla « de bienfaits les enfants de Jean Louis quelques années plus tard », affirme Labarre de Raillicourt mais A. Garnier donne une autre version :« M. Cuvillier-Fleury est mort à Paris il y a quelques années, dans un état de démence, où il a vécu pendant quatre ans. Il fut le seul Français des officiers de la maison du roi auquel S.M. ne laissa aucune trace de bienfaisance. » Et un peu plus loin : « Le comte de Saint Leu, depuis qu’il est à Rome, demanda à Madame Fleury, restée veuve avec quatre enfants, de lui envoyer son fils aîné dont il était le parrain, montrant le désir de faire du bien au fils de son ancien ami. Le jeune homme, plein de mérite et de douceur, est allé à Rome, où jamais il n’a pu rester plus d’un an auprès du comte de Saint Leu, qui, sous de légers prétextes, l’a renvoyé à sa mère »…

Ainsi se termina bien tristement terminée la courte vie de Jean-Louis. Fils de cordonnier, secrétaire d’un roi, chancelier d’un royaume, il devint fou de chagrin parce qu’un roi, frère d’empereur, faisait supporter à son entourage les méfaits d’un caractère instable, jaloux et morbide.

Suzanne Houdin se retrouva seule pour élever ses enfants. La maladie de Jean-Louis avait épuisé ses ressources. Un conseil de famille se tint huit jours après la triste fin de Jean-Louis pour désigner un subrogé tuteur. Il ne rassembla que des amis. Aucun membre de la famille, pourtant nombreuse, de Jean Louis n’était présent….

En 1820, elle habitait au 16 de la rue Bleue à Paris et c’est là qu’elle eut la grande douleur de perdre son très aimé fils Louis, âgé de 18 ans seulement.

Mais c’était une femme courageuse et pragmatique. Malgré de très grosses difficultés financières, à force de volontarisme ou grâce aux relations qu’elle avait pu garder, elle arriva à élever ses enfants.

Le général Clarke joua de son influence afin d’obtenir une bourse pour Alfred-Auguste, son fils, et à le faire entrer au prestigieux collège Louis Le Grand

La personnalité de cette femme hors-norme transparait dans des lettres destinées à Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury pendant que ce dernier, fiancée à Henriette Thouvenel, était à Alger avec le duc d’Aumale . On pouvait lire :

14 Avril 1840 : « Elle [Suzanne Houdin] m’a beaucoup interrogé sur votre future… Elle a été ravie de tout ce que je lui disais sur ses habitudes simples et modestes.

8 Mai 1840 : «le bon sens la domine bien plus que l’imagination ; elle a dans l’esprit un tour net et positif […] qu’elle applique dans toutes les choses de la vie […]. Elle ne voyait votre mariage que comme une affaire […]. Il lui a paru tout de suite qu’un amour vierge était incapable de s’occuper d’un contrat. Et alors, qui réglera les affaires, qui débattra les intérêts réciproques, qui sondera la fortune de la famille»

6 Juin 1840 : « Elle me parle dot et trousseau, je lui réponds amour et sympathie. ».

C’était sans doute une femme de tête, attachée à ses enfants certes, mais aussi aux biens de ce monde.

Elle mourut le 28 janvier 1846 au 17 de la rue Motholon à Paris. Elle fut enterrée le 28 janvier au cimetière nord de Montmartre.